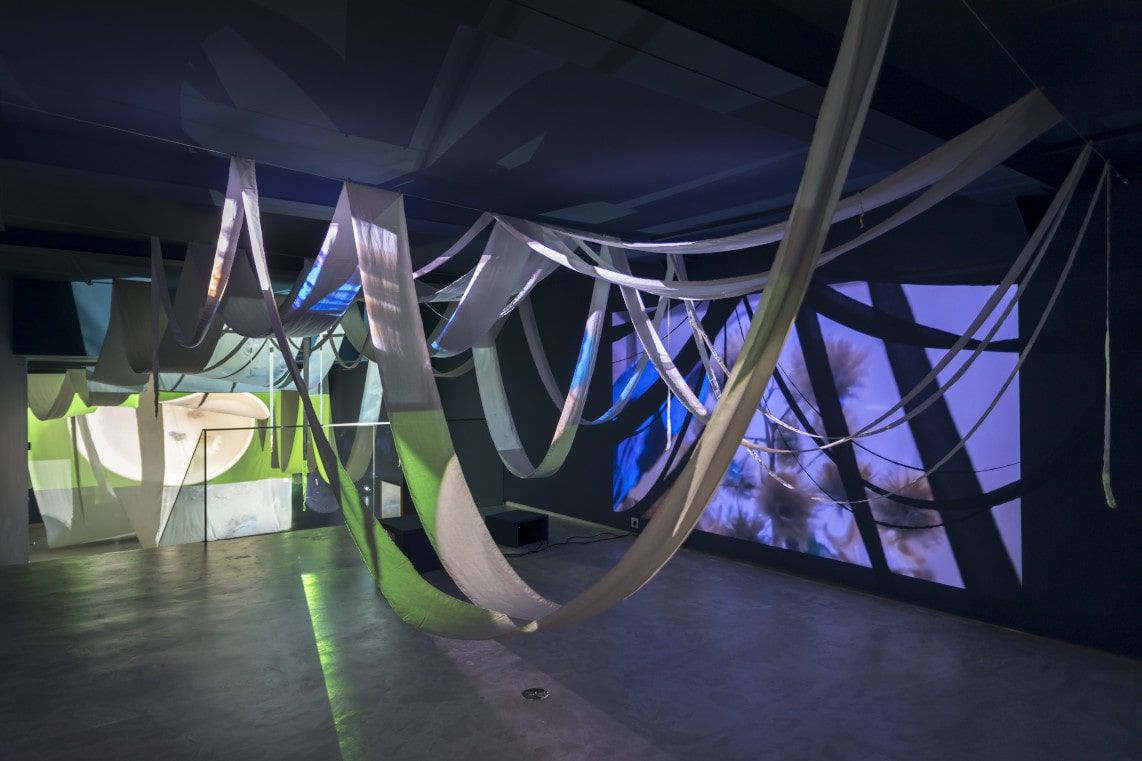

Até dia 7 de janeiro, é possível visitar na galeria Cristina Guerra Contemporary Art, a exposição Plano de Contingência. Com curadoria de Sérgio Mah, nela coabitam a pluralidade de perspetivas, imaginários e mundos de Gonçalo Pena, Francisca Carvalho, Sérgio Carronha e Fernão Cruz.

Com percursos, corpos de trabalho e linguagens distintas, este conjunto de artistas tem em comum a valorização de processos criativos que, no abraçar do contingente, se dão à descoberta. Práticas artísticas abertas e atentas às possibilidades que surgem do e no fazer, atendendo ao que está à sua volta e gozando das particularidades dos meios e dos materiais que utilizam, seja na pintura, na escultura ou no desenho. Com ênfase nos gestos do fazer manual, da ação do corpo sobre a matéria e sobre os suportes, apresentam obras que são espaços múltiplos e complexos, que se cumprem nos encontros e nas relações entre os elementos trabalhados, repensados, apagados e transformados.

No conjunto das obras de Gonçalo Pena (1967), na multiplicidade de referências e situações e no seu cruzamento com o universo invisível do pensamento e da imaginação, estabelecem-se comentários e ficções que operam acordes dissonantes e sentidos desviantes, em alusões ambíguas e paródico-satíricas ao real. Encontramos essa reflexão visual e conceptual nos nove desenhos de pequenas dimensões que apresenta. Em formato A4, foram feitos ao longo deste ano, de forma intuitiva, rápida e descomprometida. Uns a grafite, outros a lápis de cor, outros a caneta ou a aguarela. Alguns dão-nos o que ler e cada um deles se cumpre na singularidade, visível e sensível, que nos permite aceder a diferentes modos de relacionamento com a realidade. Logo à entrada da exposição, um desenho a grafite, Sem Título (2022), faz uma humorada referência à prática cinematográfica, representando uma película, que facilmente poderia ser um storyboard. A desintegração de uma casa humanizada – quantas vezes vemos sobrancelhas, olhos e bocas em edifícios – desenrola-se em cada fotograma, dando assim a potencialidade do movimento e da sua desconstrução formal pelo desenho.

Sob bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, Francisca Carvalho (Coimbra, 1981) teve oportunidade de desenvolver uma pesquisa prática sobre processos de tinturaria naturais, kalamkari e hand block printing, no Rajastão, norte da Índia. Em Plano de Contingência, apresenta três pinturas que usufruem das características inerentes dos materiais, a sua maleabilidade e mutabilidade, abraçando o risco e o contingente no modo das tintas vegetais e minerais aderirem aos tecidos de algodão. No manuseamento de símbolos, referências e imaginários, a orientação sensorial e a sensibilidade musical da artista convergem em composições que se lançam numa série aparentemente infinita de permutações visuais e formais. Entre a abstração e a figuração, Fungi Yantra (2021), Pears in waterfall (2022), Twin bellies in outer space (2022), são pinturas singulares, impregnadas pelo híbrido e pelo metamórfico, onde as formas parecem estar em movimento contínuo. Fungos, frutos, corpos. O animal, o mundo vegetal e o humano. Na sua pluralidade criam espaços fecundos onde habita a intensidade gráfica, cromática e simbólica, povoada por intervalos, por planos que se torcem e contorcem, cortes fluídos, formas que se repetem, cores e linhas em precipício. Declarações libidinosas que nos motivam e desafiam, a nós que as olhamos, sentimos e imaginamos.

O acesso ao mundo natural e mineral dá-se também no conjunto de obras de Sérgio Carronha (Cascais, 1984), cujo processo de trabalho passa pela recolha de pedaços de terra crua – argilas férreas e calcárias, margas e rochas sedimentares – em caminhadas que faz por territórios despovoados, principalmente na Serra de Sintra e no Alandroal, no Alentejo. Nesse sentido, assume como passo primeiro do processo criativo a viagem, que, segundo o filósofo francês Michel Onfray, exorta «uma declaração de guerra ao controlo e à cronometragem da existência», oferecendo a «oportunidade para desenvolver os cinco sentidos: sentir e escutar mais profundamente, olhar e ver com mais intensidade, degustar e tocar com mais atenção»[1], permitindo ao corpo e à mente abrirem-se a novas experiências daquilo que os rodeia e engole. As peças escultóricas presentes na galeria, que fazem parte da série os seres sensíveis nos mundos da forma e no mundo do desejo (2012-2015), partem precisamente dessa ligação profunda do artista à terra, dessa forma imersiva de a investigar e experimentar. A matéria-prima recolhida parece ser transformada tanto de modo mais imediato e intuitivo, por exemplo na impressão na terra das mãos que a agarram ou na inscrição de formas soltas que nos remetem para a ancestralidade dos desenhos sobre a pedra, ou de modo mais moroso, através de gestos precisos que desenham a textura daquilo que poderia ser o mapeamento de uma cidade. Apresentadas como vestígios arqueológicos, dotadas de outras cargas e outras vidas, permitem-nos aceder a tempos múltiplos, mais próximos ou mais longínquos de nós. A elas não se lhes nega a possibilidade de voltarem a um estado inicial ou de serem reutilizadas. De facto, nunca deixaram de ser pedaços de terra crua. Vivem na instabilidade, na fragilidade e na possibilidade.

É também na estratificação do tempo e da matéria que se fundam as obras de Fernão Cruz (Lisboa, 1995), cujo processo criativo implica o apagar e transformar recorrente do que pinta, através do seu encobrimento sob camadas múltiplas de óleo e resina alquídica, empastamentos e raspagens. São pinturas que adquirem um esqueleto, uma história própria, passados aos quais podemos aceder através de indícios residuais. Seres em acumulação, de um humor que nos desarma na sua complexidade e pungência, confrontando-nos com o sentir inquietante do que não está. Em Headbanger (2022), sobre a densa massa pictórica, paira, pendurada por uma corda, uma cabeça feita em papier-mâché. A cabeça despegada do corpo em queda. A queda que implica o trauma, golpes ao corpo e à mente. A queda que também pode ser libertadora, por exemplo, na fruição da música a que o título da obra alude, no precipício em que também se encontra a Alma triste a dançar (2022). No outro lado da sala reencontramos o desmembramento em Dor fantasma (2022), escultura feita em bronze patinado e latão. Os ossos, a mão petrificada que toca à campainha. O título remete para a dor que se sente numa parte do corpo que foi amputada, num membro ausente. E é essa ausência que ali se torna presente. É a memória traumática da perda que nos bate à porta e suspende o decorrer normal do tempo – o relógio no pulso não nos deixa ver as horas.

Na convivência com estas obras, não me saía da memória o alucinante episódio descrito por Rainer Maria Rilke na autobiografia fictícia do nobre dinamarquês Malte Laurids Brigge. Nele, num momento em que estava ocupado a desenhar, o pequeno Malte, tateando o chão na escuridão em busca de um lápis vermelho, vê a sua mão ganhar autonomia, vontade e intencionalidade próprias:

«(…) reparei que aos meus olhos involuntariamente esforçados a escuridão se ia tornando gradualmente mais transparente. (…) reconhecia sobretudo a minha própria mão espalmada, que aí em baixo se movia por si, um pouco como um animal aquático, examinando o fundo. Olhava para ela, ainda me lembro, quase com curiosidade; parecia-me que ela sabia coisas que eu não lhe ensinara ao vê-la tactear ali em baixo, por sua conta, com movimentos que nunca nela observara. Seguia-a à medida que ela avançava, estava interessado e preparado para tudo.»[2]

Parece ser desta natureza livre e imaginativa sobre o real, onde a mão e o seu fazer fundam efeitos inquietantes de estranhamento, que se alimentam as obras presentes nesta exposição.

Após um período de tempo em que as relações humanas pareciam ter-se imaterializado e virtualizado, é de significativa importância que no Plano de Contingência apresentado – recordamos que os planos de contingência são desenvolvidos para serem implementados em situação de crise – se coloquem em diálogo obras criadas pela ação direta da mão, do corpo que lhes confere uma energia ativa e reverberante. Celebrando gestos fundados na disponibilidade, na procura e numa imaginação disruptora, constituem-se objetos com universos, temporalidades e vidas próprias. Talvez seja através desse viver livre, sensual e imaginativo que, parafraseando Rilke, nos interessamos e preparamos para tudo, tornando a escuridão gradualmente mais transparente.

[1] Onfray, Michel (2009). Teoria da Viagem: Uma Poética da Geografia. Lisboa: Quetzal. pp. 15, 52.

[2] Rilke, Rainer Maria (2003). As Anotações de Malte Laurids Brigge. Lisboa: Relógio D’Água. p. 104.