Estou entre itinerários. Ou talvez tenham terminado. Só vendo. Vim do Sul, estive no Centro, rumei a Norte. Do Norte, fui ainda mais a Norte. Fui a Nordeste. Antes de ir a Sul, estive no Centro-Norte. Anteriormente, estive além do Tejo. É bom ir. As razões da partida foram diversas, mas todas trouxeram novos olhares. Em alguns sítios foi o regressar num largo intervalo de tempo, mas houve também novos sítios, novas estradas e vistas. Em movimento, a leitura dos percursos é alimentada pela nossa imaginação. Conhecer outros lugares, com o tempo, torna-se uma tarefa de estratificação mnemónica. A imaginação, que não é mais que uma imagem em acção, surge entre o que já foi vivido e o que encontramos de novo. A imagem está em acção, qual visão cinematográfica, a dar-nos uma nova forma de entrever coisas que parecemos já ter vivido outrora.

A coisa ressentiu-se aqui, nesta rubrica, porque foram três semanas em que não estive parada o suficiente para escrever. O que me deu algum reconforto, saber que escrever é uma tarefa sedentária, enquanto que o resto se faz em movimento. Mas mesmo antes de partir para estas várias paragens, tive um reencontro. Ainda estava sedentariamente em Lisboa, quando se deu. Na reabertura do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, reencontrei uma pintura que esteve guardada durante alguns anos. Uma pintura de itinerários e apeadeiros, naquele tom terroso tão característico e adequado ao solo onde nos movimentamos. Uma pintura de Joaquim Rodrigo.

Não posso dizer que não tenha visto pinturas de Joaquim Rodrigo suficientes na minha vida. Recentemente vi uma no MAC /CCB, em tempos idos vi uma no Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado e outra na Fundação de Serralves. Também já tive a oportunidade de fruir algumas em locais particulares. Mas há uma pintura deste artista que todos os lisboetas podem ir ver sempre que lhes apeteça. Está no Café A Brasileira, no Largo do Chiado. Há uns meses, depois de ler uma notícia que dava conta da retirada para restauro de todas as pinturas do interior d’A Brasileira, decidi que estava na altura de ir ver in loco o que tinha sucedido. Uns anos antes tinha tido um encontro com esta pintura, a primeira vez que efectivamente a vi. Foi numa tarde de Inverno, numa ida ao Chiado, em que decidi que estava na altura de ir beber uma bica no sítio que dizem ter inventado a “bica”. Existem teorias do que bica significa = Beba Isto Com Açúcar. O disparate é mesmo alguém sugerir beber café com açúcar. Pedi a bica. No último trago, virei a chávena de café quase a 180 graus e quando olhei para cima neste movimento, vi-a. Lisboa – Málaga, de 1971. Quase dois metros de largura de uma pintura em tons de ocre e signos em cores planas. Ali, plena e camuflada no meio de todas aquelas madeiras e espelhos reluzentes do interior do café. Completamente inesperada. Pousei a chávena e voltei a fitá-la uns bons momentos. Volta e meia, quando ia ao Chiado, entrava n’A Brasileira só para a ver. Passaram-se uns anos, saiu a notícia do restauro, e decidi ver se já tinha sido retirada ou se tinha entretanto voltado restaurada. Não só não tinha sido retirada, como estava em más condições, coberta de pó e um ar desgastado. Isto foi há uns três meses, quando escrevi sobre uma outra saudosa pintura de café. Não fiquei muito apaziguada.

Já andava com as pinturas de Joaquim Rodrigo na mente, quando tinha sido inaugurado o MAC/CCB e tinha visto a pintura Vallauris – Perthus, 1969. Na reabertura do CAM, e cruzando agora os títulos, percebo que vi o registo da primeira parte dessa mesma viagem, Madrid – Vallauris, também de 1969. Eu, espectadora, algures entre itinerários deste autor, Joaquim Rodrigo. O pintor das viagens, percursos de A a B, e seus apeadeiros.

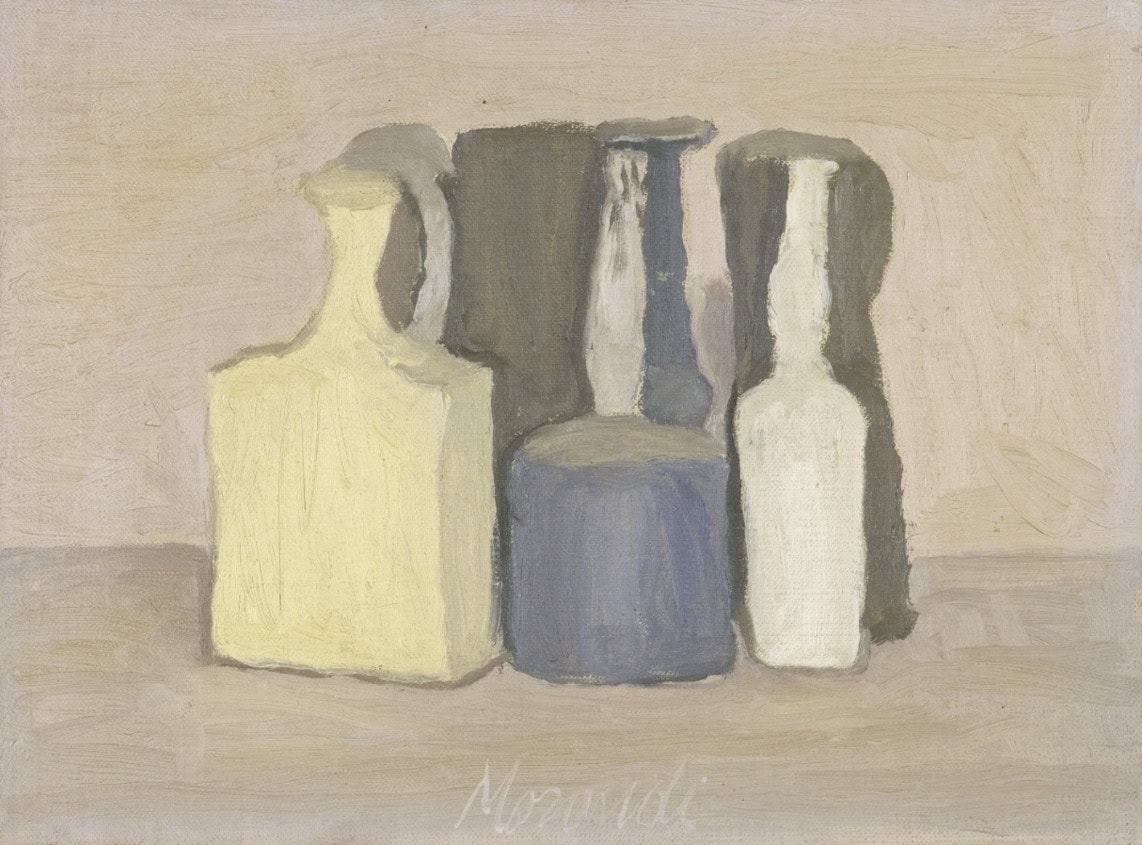

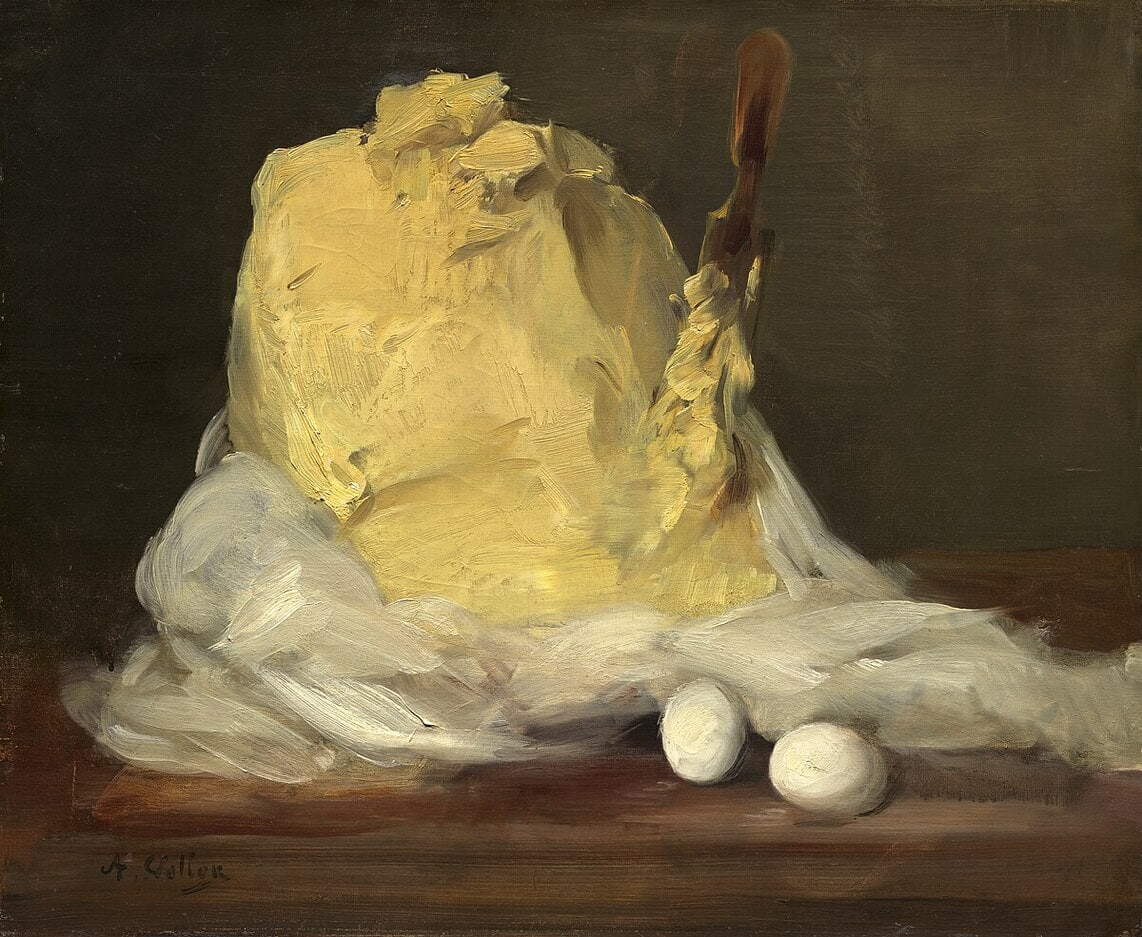

Joaquim Rodrigo foi engenheiro agrónomo e silvicultor, e alguém para quem a pintura foi um crescendo que foi tomando parte da sua vida. Não podia deixar de mencionar este pormenor que dá pistas para a sua paleta cromática, terrosa, na pintura. Foi director do Parque Florestal de Monsanto durante anos. Ou seja, contribuiu para um daqueles desígnios a longo prazo, o de cultivar e plantar para um futuro longínquo. Teve uma produção pictórica notável e única. Começou a interessar-se por pintura de abstracção geométrica na década de 1950, mas no início da década de 1960 a sua obra sofria alterações radicais e as formas começaram a dar lugar a signos vários. Os signos propositadamente pontuavam o plano pictórico para criar um certo discurso narrativo. Em 1969 a sua pintura torna-se mais sintética. O uso dos signos surge em fundos ocres uniformes, numa paleta cromática reduzida. As viagens tornaram-se tema exclusivo da sua prática pictórica.

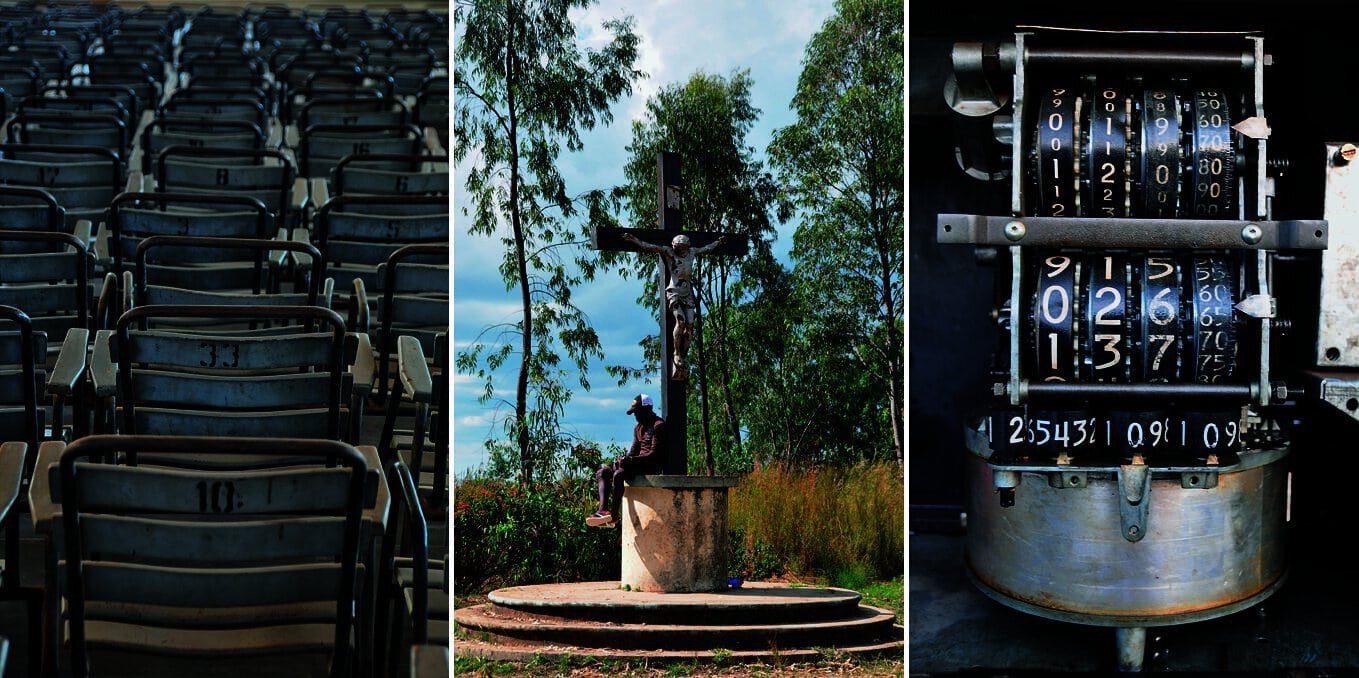

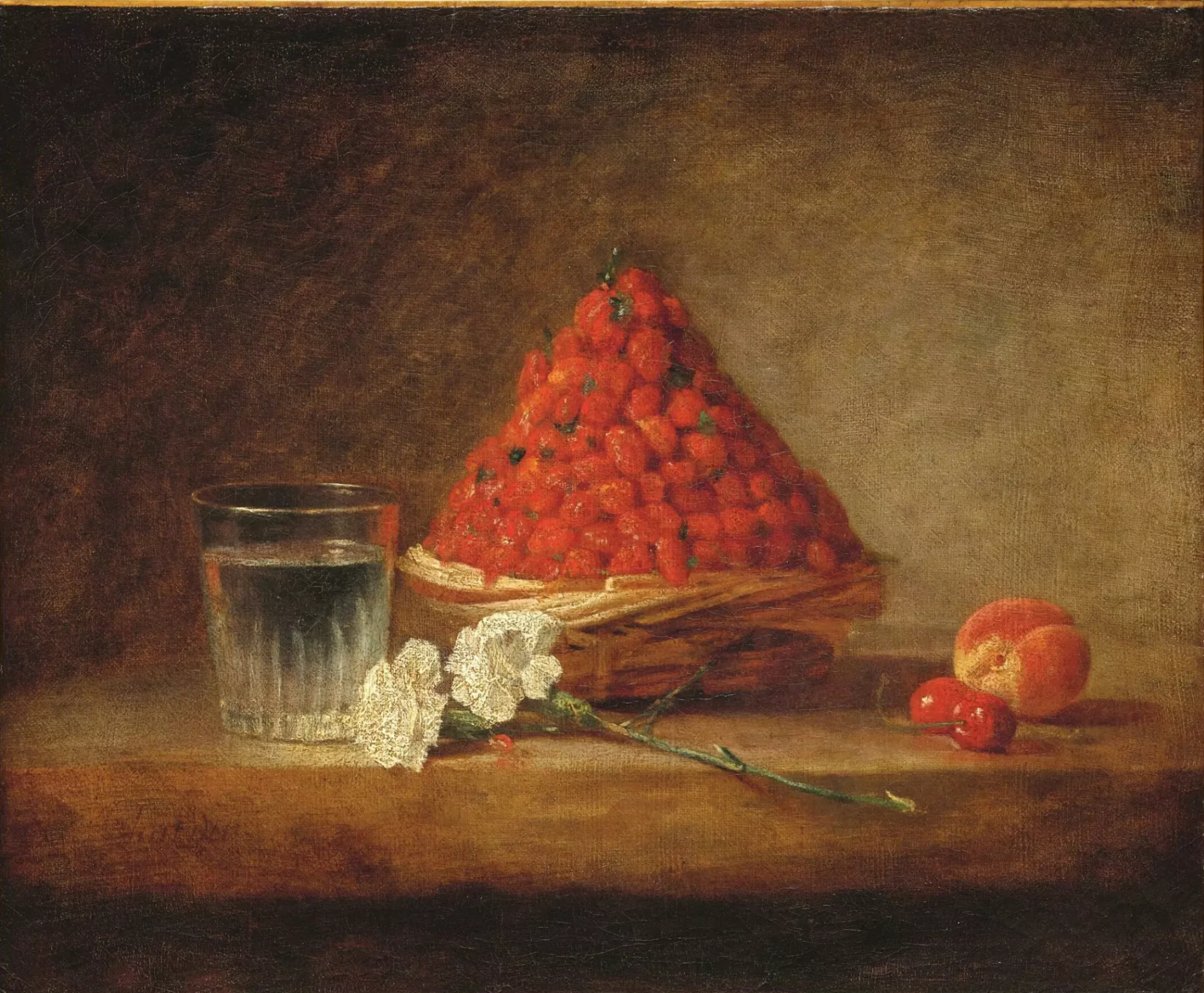

O que eram estes signos? Eram formas de encapsular episódios e vivências anteriores, apontamentos das suas viagens. Viagens que iam da fronteira de Portugal ao Sul de Espanha, de Vila Real de Santo António até Málaga, ou para esse norte de San Sebastian a Biarritz, passando por Madrid e Burgos. Também houve paragens por Marrocos ou no centro da Europa, como Nimes, Génova ou Viena. As pinturas passam a reportar-se em exclusivo a estes trajectos, não por via de vistas e paisagens, mas formadas a partir das percepções e memórias do artista. E traduzidas para uma linguagem narrativa simples da viagem: o seu itinerário. Onde partia e onde terminava. Os signos oscilavam invariavelmente entre o vermelho, amarelo, branco e preto, as mesmas quatro cores que misturadas definiam o plano de fundo: o ocre, terra, castanho. O telúrico da estrada vivida. A cor não tinha o propósito de ser mimética. Era autónoma, como já o fauvismo de Matisse havia mostrado.

Os signos tornavam-se assim uma linguagem. Constituíam-se como pequenos vestígios-apontamentos de viagem, eram resgastes de pormenores vistos, de situações encontradas. Eram souvenirs, na acepção do termo como uma recuperação rememorativa de uma experiência vivida.

Em Madrid – Vallauris (1969), a pintura do CAM que foi agora reposta, evoca-se o percurso e as memórias da viagem que o pintor realizou em 1968 por Espanha e o Sul de França. Nesta pintura, a barra preta que atravessa na diagonal a tela reforça a ideia de estrada, de viagem ou travessia. Os signos vão ocupando os espaços em volta dessa recta oblíqua. Vemos elementos geológicos, como uma montanha, vemos dísticos e inscrições, animais e palmeiras. Mesmo não vivendo as mesmas experiências, reconhecemos os elementos, identificamo-nos com o imaginário da viagem, os encontros fortuitos ao longo da estrada. São formas de narrar, história meio estilhaçada pelos percalços, meio recuperada nos signos que condensam a experiência. Ir e viver, voltar e reviver. A tarefa de recontar o que se viveu obriga a escolher o que é emblemático, duradouro. Os marcos relevantes, as montanhas que não saem do lugar, os animais que atravessaram a estrada e que se lá voltarmos talvez sejamos influenciados a achar que os vemos no horizonte.

O itinerário e os apeadeiros são importantes. Servem de guias, quais estrelas orientadoras dos nossos destinos. Joaquim Rodrigo criou uma constelação de trabalhos para nunca perder a evocação dos destinos onde a sua vida o levou. Fosse na terra plantada ou na estrada vivida.

Nota: a autora não escreve sob o abrigo do AO90.