Insone é aquele que não dorme, aquele que vela e não cai no sono. Cai-se no sono, mas também na insónia. Trata-se, contudo, o insone, de alguém que cai uma queda sem profundidade. A queda na superfície rasa das coisas. Essas coisas, aliás, todas as coisas a que, nesse período, impossivelmente se adere, como se o espaço (mas também o tempo, materialmente apreendido, sendo, antes de mais, uma experiência do corpo) se subsumisse a uma face de vidro privada de toda a promessa de atrito, desprovida de temperatura, de cor e tangibilidade. A nova, e até à data a mais abrangente, exposição do artista Fernão Cruz na Galeria Cristina Guerra apresenta como título precisamente o termo “insone”, começando por mobilizar um estatuto de atribuição incerta: quem ou o que é insone? Parece, em todo o caso, inserir um problema ético: o artista que deve permanecer desperto, que deve auscultar as interferências que o seu corpo territorializa, traduzindo não linearmente painéis interiores de afectos, sentimentos e emoções. O artista seria, com efeito, aquele que deve à noite a insónia – no sentido de estar sempre em dívida, obreiro de um ofício constante, guarda noturno – que encarreire o dia a uma transladação inovadora de sentido e não simplesmente móvel, redundantemente rotativa.

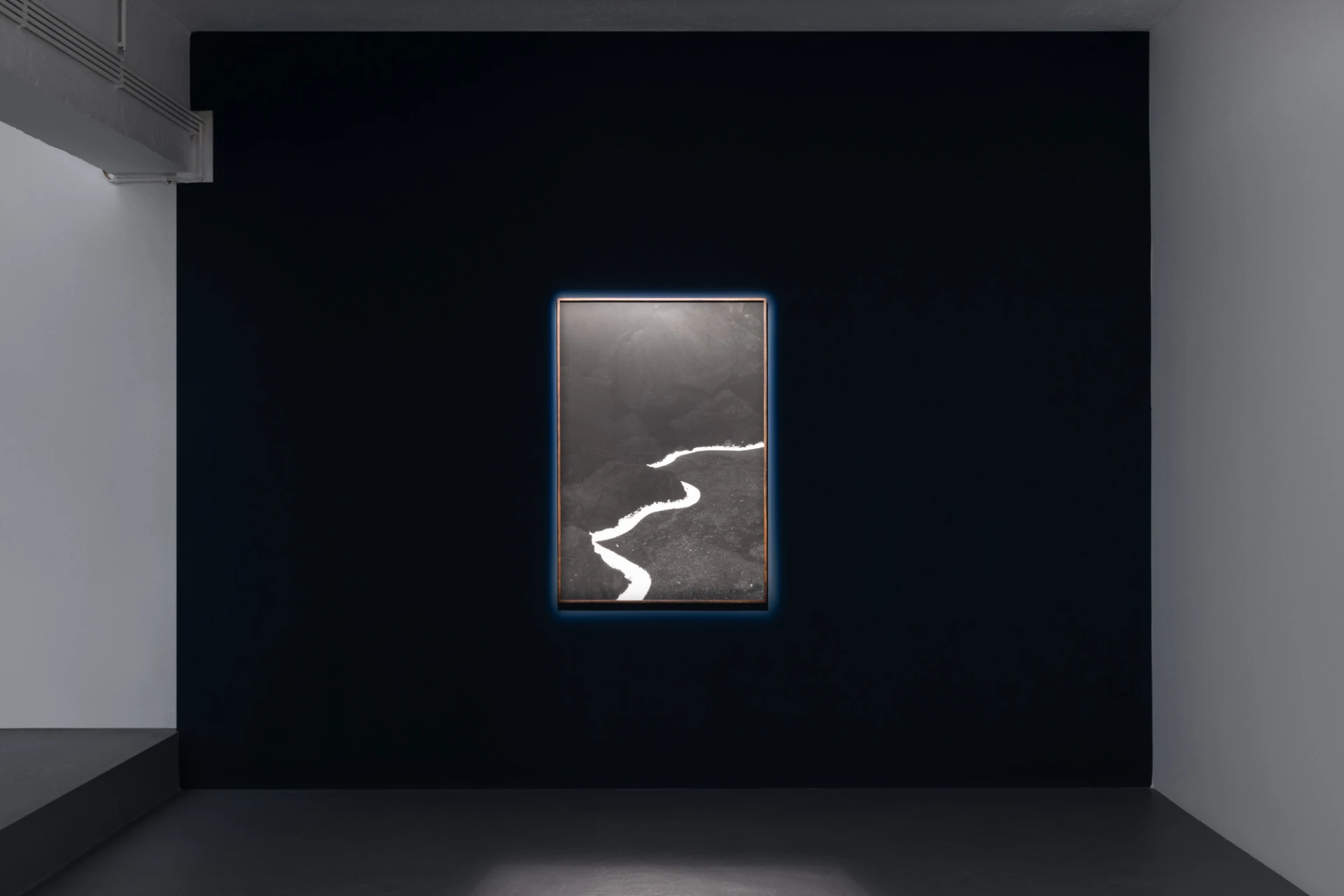

No centro da Galeria Cristina Guerra, onde se dispõem 21 quadros, a escultura singular de um homem coberto de cinzas, de nome Órfão, uma reprodução feita a partir da impressão 3D do corpo do artista, remete o conjunto de pinturas circundantes ao tempo e à disposição ritualística de um velório. Velório, contudo, em que os quadros se dispõem, mais do que na expressão devota e circunscrita sobre um corpo preparado para a despedida, verticalmente em torno do corpo, nessa forma de presença tão indiferente quanto ostensiva, isto é, tão natural quanto dramática, das paisagens que, em face da morte e da destruição, a contrapêlo se sustêm. Portanto, o que é velado é um centro organizador, dobra de espaço-tempo que concentra o ponto vazio ativador de sentido. Alguém o disse: o centro é uma invenção e, a partir daí, um começo. É precisamente essa disposição paisagística das obras, conferindo-lhes uma dinâmica dialogante – como se uma fosse a camada ou o espelho aventuroso da outra – que permite que o centro seja o motivo imaginativo que não assedia a abstração cáustica das pinturas por uma tentativa de narração. Pedro Miguel Frade, num texto sobre o autorretrato, publicado no catálogo da exposição Je Est Un Autre, na Galeria Cómicos e em Serralves, escreve algo que parece bem aplicar-se ao trabalho de Fernão Cruz, visando esta exposição como uma forma inusitada de elaborar o motivo do autorretrato, por via da construção de um anfiteatro de impressões mais ou menos díspares e consonantes: “A autorrepresentação contemporânea combina a relativa solidão do indivíduo enquanto recetor de mensagens e imagens na sociedade pós-industrial com o facto de, nessa solidão, não estar sozinho, mas ligado a outros por traços transversais, tão incertos como imateriais: mas, para além disso, é também muito menos egoísta do que o autorretrato moderno, no sentido em que permite muito mais o jogo trans-subjetivo da interpretação como redescoberta mediada da cultura”[1].

Dir-se-ia, portanto, que o gesto de INSONE se prende com a colocação de um corpo em cena, o corpo do artista, procedendo à cisão tanto do eu-artístico, quanto do outro-espectador que assim se vê convocado à operação de montagem dos quadros como painéis refletores. Um sulco dilemático recupera a disjunção entre interior e interno enquanto modos intercambiantes e atuantes de colocar as peças em diálogo, ao jeito de uma constelação da qual se procura retirar o ponto diferencial produtor de mais conhecimento: do artista, da obra e de quem a testemunhar. Porque trata-se aqui de enviesar (criativamente) a repetição de um curso de vida já acontecido é transversal a ilustração do orgânico a animar os quadros, apresentando estes paletas de cor entre nuances esbatidas e a evidência arquetípica de cores primárias, oscilando entre a figuração de esquemas quadriculares (de que é um exemplo esclarecedor Prisão), padrões e traços curvilíneos, repentinos, próximos talvez de um automatismo surrealista (veja-se Mosca no Olho). Note-se, ainda, o nome dado ao conjunto de pinturas Cérebro, a apontar para o órgão vital elementar do ser humano, assim instituindo uma simetria entre a exposição e um mostruário ou laboratório de corpos, membros, tecidos, vísceras, combinados e recombinados, numa perpétua testagem surrealista – por oposição a uma triagem económica, minimalista – das componentes estéticas e materiais.

Paul Lester adverte, na folha de sala, para o carácter aditivo, in crescendo, do trabalho de Cruz: “O processo de criação foi aditivo, nunca subtrativo; se era necessário fazer uma alteração, acrescentava-se mais tinta”. Interior e interno: o primeiro dizendo respeito ao que é da ordem do afetivo, da coloração emocional articulável em sentimentos universalmente reconhecíveis em palavras específicas, por sua vez, concretizados em sensações físicas diversas; o segundo atendo-se ao que de fisiológico se passa do lado avesso do corpo, se o lado certo convencionarmos tratar-se daquele que é visível a olho nu. Assim, torna-se estruturante a disjunção entre o que vem à luz pelo sentimento, isto é, pela linguagem que o diz e gera, cuja comunicação implica a transgressão de uma forma primeira, bem como a convocação do espetador a envolver-se com as obras, e o que tão-só se alumbra pelo esboço de modelos representativos e codificados da natureza, isto é, por uma disposição eminentemente fictícia do real.

A exposição sustém-se aquém narrativa, no fora de tempo da insónia, e se as cinzas e os veios de tinta adensados adquirem uma tónica, uma temperatura e um toque – apreendidos visualmente pelos visitantes da exposição -, tal sucede por via de um pendor cirúrgico que o trabalho de Fernão Cruz apresenta, a saber, a preocupação em expor, colocar em cena as peças de arte visando um aprofundamento epistemológico. Assim, não há uma narrativa, mas um relato de sensibilidades distintas, associáveis a várias emoções, anatomias e estados fisiológicos. Como um gráfico que representa visualmente um embrião a formar-se no interior de um corpo, como uma doença traçando uma geografia própria, as telas constituem a estação meteorológica, a cartografia, o desenho de livre associação em face da estatística e da biografia impossíveis. A força do imprevisível alia-se à descrição aditiva e desenhada de formas, um pouco ao jeito da chamada “consciência corporal” investida pela pintora austríaca Maria Lassnig, unindo o corpo do artista (ao centro, lembre-se) à obra de arte, prefigurando a indistinção entre qual dos dois corpos desempenha a função de prótese: será a obra uma prótese, continuação do braço e do corpo todo do artista ou o contrário? A inquietante escultura ao centro, de um corpo semelhante àqueles descobertos em Pompeia, cobertos de cinza, elabora, como um íman, o dúctil surrealista – lembre-se o valor que os surrealistas atribuíam ao sonho, outra forma de interrupção do sono – responsável por ligar a superfície na qual se lê a história ao miolo obscurecido num interior, cuja impenetrabilidade coincide com o gesto criativo que cabe ao artista assinar. Esconder para mostrar, pintar sobre o pintado para chegar ao chão.

O ritual do velório reside nessa inversão de funções: o corpo morto, que já nenhuma luz pode receber e compreender em si, é fonte de luz e sentido, organizando um espaço e um conjunto de formas vivas, mais concretamente, pelo primeiro animadas. Desta perspectiva metafórica, Órfão é aquele que retroativamente ilumina toda uma linhagem sobrevivente – as telas verticais, tendencialmente maiores do que a escultura, à sua volta, os espetadores que circundam e o próprio artista que vivo se reconhece pelo molde inerte do seu próprio corpo. Um órfão morto – como a figura da escultura parece estar – é, de resto, uma contradição. É, no entanto, essa contradição o recurso responsável pela elevação de um ato animista como a operação a partir da qual, na insónia, nesse espaço intermédio entre o sono e a consciência, tarde ou madrugada dos sentidos adquiridos e normalizados, um segundo sentido é gerado. A sobriedade do trabalho de Fernão Cruz reside no modo como a saturação processual e consumada das suas pinturas concede ao espetador (a ao futuro nascente como presente absoluto; poder-se-ia falar, a este respeito, do peso teleológico desta obra) o imaginativo como esforço concedido. As peças são o exato contrário de ruidoso, de gritante, desvirtuando qualquer imposição decorativa ou excedente. INSONE é um cenário vindo de muito longe, da noite do mundo, a celebração de um parto ciente de que o calendário é, como escreveu Leopardi, uma “bela e amável ilusão” que traz a sombra de um dia passado. A morte irrompe como extenuação, o fim como excesso de vida e o alimento das aves está no que, para sempre parcialmente, é parábola, voo e nimbo do que foi. Circundamos, como abutres, os cadáveres, mas um halo de luz convida a sermos, de tempos a tempos, andorinhas e primavera.

A exposição está patente na Galeria Cristina Guerra até dia 20 de janeiro.

[1] Catálogo da exposição Je Est Un Autre na Galeria Cómicos e na Fundação de Serralves. (1990). Galeria Cómicos Editores: Lisboa, p. 46. Tradução livre.

-rwdro.jpg)