article

Vanishing Act: Eduardo Antonio + Maria Máximo

Saio do autocarro e ponho o pé numa poça. Continuo a caminhar, de cabeça baixa, com o capuz insuflado contra a chuva. O beco escuro é-me familiar: Resolution Way, em Deptford, um canto um pouco escondido de Londres com uma série de galerias novas, um lugar improvável para encontrar dois artistas de Lisboa. Quando chego à Studio/Chapple, a chuva já pintou tudo de negro; são apenas quatro da tarde, mas a noite instalou-se por completo.

Lá dentro, as minhas botas pingam sobre uma arena em forma de estrela pintada no chão, em encarnado e azul. Em cima, o objecto mais estranho: um tripé de madeira delicado com dois espelhos circulares dourados virados um para o outro; entre eles, um obelisco espelhado sai da parede como um Shard horizontal à altura da minha cintura. Hotspot (2025), de Maria Máximo, parece simultaneamente antigo e inovador, tal como os instrumentos ocultos o são: steampunk, astrológico, analógico.

Na prática de Máximo, a linguagem do corpo tem um papel central. O encontro com as obras provoca muitas vezes uma resposta instintiva – um inclinar, uma dobra, uma breve entrega. Isto aproxima a sua prática da performance: o Corpo como material e sujeito, muitas vezes em diálogo com pequenos mecanismos, a testar até onde conseguimos insistir a nossa presença naquilo que a artista chama a Máquina.

Máximo é fascinada por espelhos, sobretudo o espelho côncavo, pela sua capacidade de ampliar e inverter; influenciada indiretamente pela leitura de Jung dos espelhos como símbolos do inconsciente: As projecções transformam o mundo na réplica do nosso próprio rosto desconhecido.[1] Quando me inclino sobre os espelhos e alinho o olho com o reflexo, a minha íris invertida pisca de volta. Sinto-me, por um momento, de pernas para o ar.

Levanto a cabeça para me orientar. Uma pintura grande, 2,5 m em óleo sobre juta, leva-me para uma memória de infância no circo – sentada na primeira fila, excitada e assustada, a ver focos de luz girarem ao ritmo da música. Philosopher’s Stone (2025), de Eduardo Antonio, convoca essa imagem: um leão esmeralda e uma leoa fúcsia a circular na arena com silhuetas luminosas de holofote ou talvez de luar, e por atrás folhas brotam de um fundo escuro.

O Louis, o galerista, diz-me que a pedra filosofal é uma substância alquímica mítica capaz de transformar metais comuns em ouro ou prata; também conhecida como “leão vermelho” e “leão branco”, respectivamente. Na tradição alquímica, a pedra é simbolizada pela união do leão e da leoa, o masculino e o feminino, o fixo e o volátil. Para Jung, este par representa a totalidade do Eu: o consciente e o inconsciente.

Antonio inspirou-se em ilustrações alquímicas em que a dualidade é representada pelo Sol e pela Lua. A pintura parece de outro tempo, quase hieroglífica, com figuras achatadas e arquetípicas. Volto a olhar para o obelisco espelhado e passo a vê-lo como uma pirâmide horizontal. Mais tarde, descubro que os primeiros obeliscos surgiram na cidade egípcia de Heliópolis – a “cidade do sol” – onde eram entendidos como raios de luz petrificados. Na exposição, a Lua duplica-se como foco elétrico; a estrela da arena ecoa o Sol. Dualidades que se entrelaçam, que se fundem.

A lógica alquímica da exposição reflete a colaboração entre os artistas – Antonio e Máximo trabalharam juntos durante um ano para criar Vanishing Act, parceiros no trabalho e na vida, desdobrando a sua relação na arte, onde a obra se manifesta como uma transformação espiritual, generativa e transformadora.

Noutra parede, um rosto entra em glitch: olhos a multiplicarem-se, caninos a alongarem-se, o peito a crescer pêlo. Monga (2025), de Eduardo Antonio, representa uma ilusão de feira brasileira que usava espelhos e luz para fazer uma mulher parecer transformar-se num gorila – um truque analógico simples, pura mecânica e timing. Como a dança da serpentina de Loïe Fuller (1895–1908), onde cor e movimento criaram magia proto-cinemática, pertence a uma época anterior aos efeitos digitais, quando os truques eram feitos à mão. Percebo então que tenho estado a fantasiar uma estética de artifício. No entanto, penso também no cavalo voador de Muybridge (1878), prova de que, por um momento, a ilusão pode ser real.

A exposição propõe uma suspensão da descrença, convidando o espectador a acreditar na realidade do que observa. A ilusão óptica torna-se o meio através do qual a união entre Corpo e Máquina pode manifestar-se – não como truque, mas como acontecimento.

Penso no que Federico Campagna chama o “inefável”, o núcleo da Magia: um modo de realidade preocupado com o que escapa à linguagem e à razão. A sua escrita fica-me no pensamento como forma de nomear esse espaço entre o que vemos e o que pensamos ver – a sensação de que outra realidade pode ocorrer ao lado desta. Um lembrete de que nem tudo tem de ser hermético para ser verdadeiro.

No dia anterior, na exposição de Kerry James Marshall na Royal Academy, fiquei fixada na díptica Invisible Man (1986): uma tela totalmente branca, a outra totalmente preta excepto por uma figura quase engolida pelo fundo. Li a obra, como outros antes de mim, como um comentário ao racismo institucional; no centro está a invisibilidade do próprio artista enquanto homem negro e enquanto artista. Agora, em Vanishing Act, volto a encontrá-lo em Antonio’s The Shadow (2025), uma pequena pintura maioritariamente preta, com um esqueleto a dançar num palco enquadrado por cortinas encarnadas, manipulado por uma figura quase invisível. Fiquei impressionada pela força desse quase-desaparecimento: como um corpo pode estar plenamente presente e ainda assim não ser visto. Um truque – o acto de “Mr Cellophane”, ou a sua versão original Nobody (1905) pelo artista de vaudeville negro Bert Williams – usar a invisibilidade como recurso.

Penso no papel do artista como crítico da sociedade, a infiltrar-se em estruturas de poder, a usar o seu próprio apagamento como material de espectáculo; penso no artista de circo, que nunca pertence, o marginal, o queer, o deformado, o animal perigoso, que chega à cidade apenas para trazer um arrepio de excitação às pessoas.

A exposição explora essa sensação – não exatamente nostalgia, mas o charme desses velhos truques. Em Vanishing Act, o circo, os hologramas, a ilusão, o leão alquímico tornam-se convites para outro sistema de realidade, aquele que Campagna designa por Magia: um mundo em que o inexplicável não é uma falha, mas um princípio fundamental.

Numa noite igualmente tempestuosa, há anos, vestida de preto da cabeça aos pés e escondida por um chapéu-de-chuva escuro, atravessei a rua convencida de que um carro a abrandar me tinha visto. Não tinha – acelerou, e o meu corpo rolou sobre o tejadilho. Os alquimistas acreditavam que a pedra filosofal poderia produzir o elixir da vida, capaz de rejuvenescimento e imortalidade. Iludir a morte: o truque supremo. Primeiro eu estava ali; depois já não. O meu próprio vanishing act. O condutor insistiu depois, a tremer: “Eu olhei, mas não a vi… estava toda de preto.”

A exposição pode ser visitada até dia 13 de dezembro na Studio/Chapple, Londres.

[1] “Projections change the world into the replica of one’s own unknown face” — C.G. Jung)

BIOGRAFIA

Mariana Lemos (n. 1991, Lisboa) é curadora independente baseada em Londres, cujo trabalho explora a performance, fenómenos queer/feministas e questões de doença e deficiência.

PUBLICIDADE

Anterior

article

09 Dez 2025

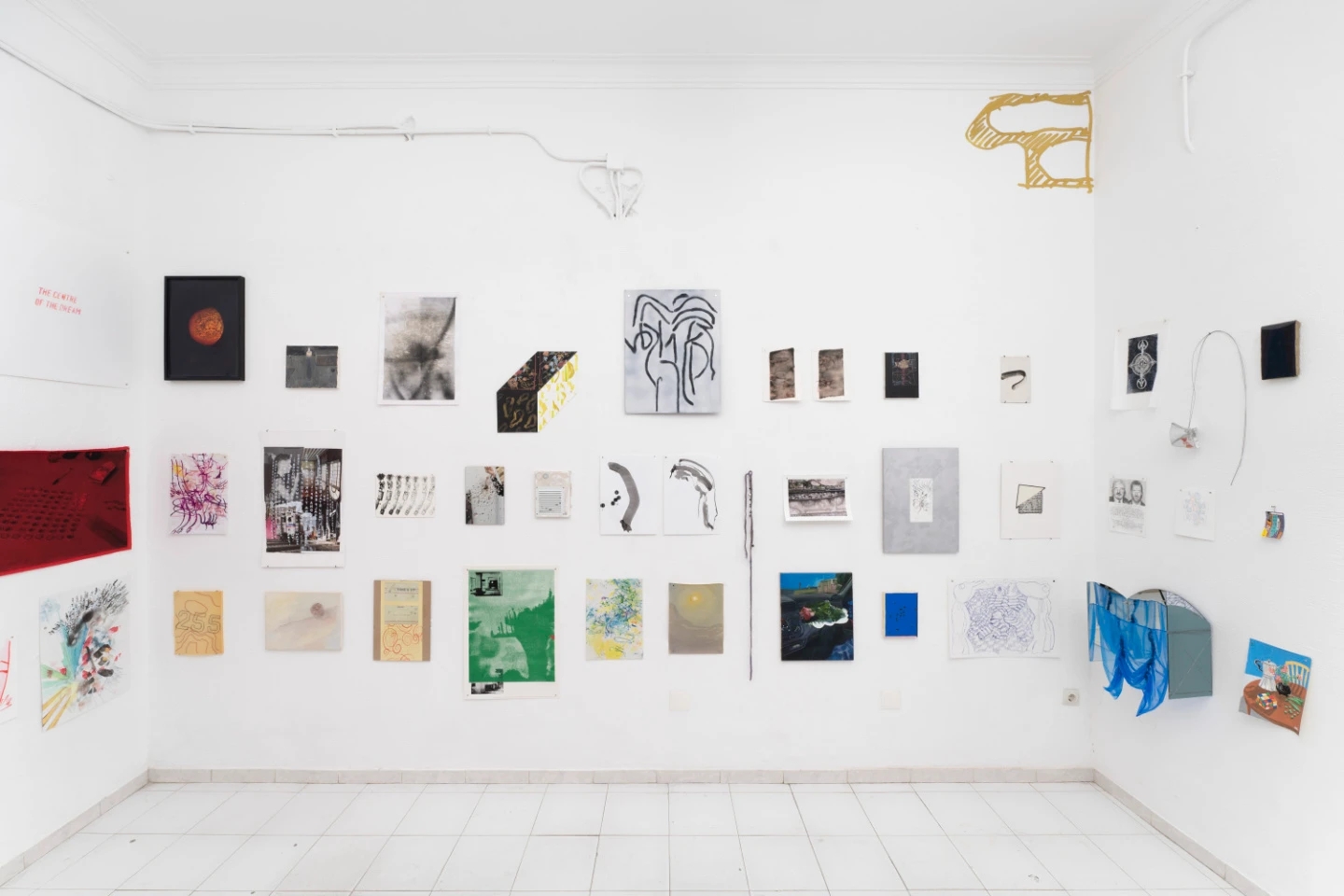

Pensa nos Outros: With <3 to Palestine, na MALA

Por Ayşenur Tanrıverdi

Próximo

article

-poow5.jpg)

10 Dez 2025

Nage Libre: Bienal de Arte Contemporânea Sillon

Por Joerg Bader

Publicações Relacionadas